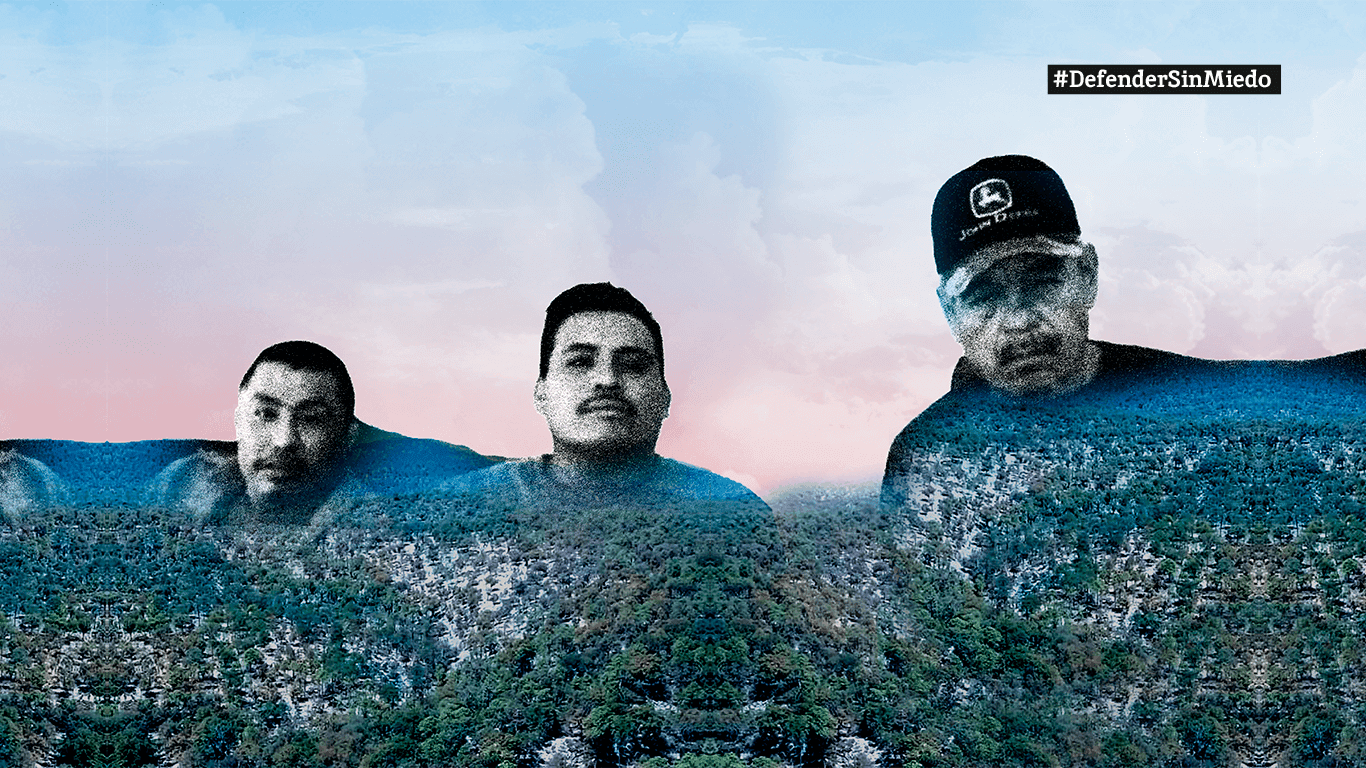

#DefenderSinMiedo: El doble aislamiento de los indígenas desplazados de San Lorenzo Azqueltán

Noé Valentino Aguilar Rojas, indígena tepehuano de San Lorenzo Azqueltán, estado de Jalisco, tiene 35 años y ya ha salvado la vida en dos atentados. En el primero, en mayo de 2018, un grupo de sicarios lo secuestró y después de 24 horas cautivo escuchando conversaciones sobre el ácido en el que lo iban a disolver, fue puesto en libertad. En el segundo, en noviembre de 2019, terratenientes de Villa Guerrero, el municipio al que pertenece su comunidad, lo interceptaron y golpearon hasta dejarlo medio muerto en la mitad de la nada.

Desde aquel día, Aguilar Rojas es un desplazado interno. Pasó de vivir en la comunidad indígena autónoma de San Lorenzo Azqueltán a habitar un departamento rentado en Guadalajara, la capital del estado, a 231 kilómetros de su comunidad y a 200 al noroeste de la Ciudad de México. Su mujer y sus tres hijos también se vieron obligados a dejarlo todo y a seguirle para protegerse.

La familia pasó de su ranchito ubicado en un área con apenas dos mil habitantes a vivir en la segunda ciudad del país, con más de millón y medio de personas. De cultivar la tierra y ser una autoridad comunitaria, a depender de las despensas que le entrega el Mecanismo Nacional de Protección a Defensores y Periodistas del Gobierno federal. De sujeto activo y protagónico a pasivo y secundario.

Hasta finales del año pasado, Aguilar Rojas era presidente del comisariado de bienes comunales, uno de los cargos de mayor responsabilidad según la organización por usos y costumbres. Desde hace décadas, los indígenas de la zona se encuentran en lucha defendiendo su territorio. Según un título virreinal de 1733, San Lorenzo Azqueltán es dueña de 94 mil hectáreas al norte del estado de Jalisco. Se trata de un área que mezcla las zonas áridas y la vegetación predesértica con paisajes más frondosos, que nacen en la orilla del río Bolaño, e incluso bosques en lo alto de los cerros cercanos a Villa Guerrero. Esta tierra ancestral, registrada por los conquistadores españoles, forma parte de una vasta extensión de terreno en la que se ubican pueblos tepehuanos y wixárikas, dos de los 68 grupos indígenas que habitan México.

Según Carlos Chávez, presidente de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (Ajagi), la comunidad está en el límite de un amplio territorio de más de 400 mil hectáreas habitadas por indígenas, las cuales se extienden desde Jalisco y Zacatecas hasta los estados norteños de Durango y Chihuahua.

Sin embargo, sus terrenos se han ido menguando desde el avance del estado moderno, con los repartos de tierras del siglo XIX que nunca tuvieron en cuenta que antes de ellos había comunidades que ya habitaban el lugar. En su versión más actual, ganaderos de Villa Guerrero, el municipio cercano, y de Bolaños, otra localidad lindante, presionan para apropiarse de más pedazos de esos campos y están dispuestos a todo para expulsar a los indígenas.

La lógica que se impone durante décadas: los habitantes de la cabecera, familias con dinero que se dedican a la ganadería, aseguran que el área en la que siempre vivieron los indígenas les pertenece. De nada sirven los argumentos de que ahí están sus cultivos y sus zonas sagradas; que de ahí obtienen el alimento y ahí practican sus ritos ancestrales. Es como si los residentes originales no existiesen. Si pueden, compran las tierras a precios ridículos. Si los propietarios se niegan, los expulsan por la fuerza.

Hartos de ver cómo sus tierras menguaban, los comunitarios interpusieron una denuncia ante el Tribunal Agrario del Distrito XVI de Guadalajara. Asumieron que no podrían conservar todo el territorio que en algún momento les perteneció y se limitaron a defender su posesión sobre 36 mil hectáreas, mucho menos de lo que les correspondería según los documentos coloniales españoles. Ahí no están solo las tierras en las que cultivan maíz, frijol y calabaza. Ahí también están lugares sagrados como el cerro de Colotlán, donde sus antepasados iban a realizar ritos para pedir a la naturaleza por una buena cosecha o que la familia se mantuviese saludable.

El pueblo indígena originario es tepehuano. De hecho, Azqueltán es un derivado de Atzqueltlán, que en el idioma de este grupo ancestral significa “tierra de muchas hormigas”. Sin embargo, desde la década de 1970 del siglo XX un grupo de familias wixárikas fueron aceptadas por la asamblea local, la que toma las decisiones importantes en San Lorenzo. Desde entonces, viven conjuntamente aunque manteniendo cada uno su identidad propia. En la parte alta del pueblo, de bosque de encino pino, se asentaron los wixárikas. En la parte baja, a orillas del río y junto a un área de selva baja caducifolia, los tepehuanos. Esta unión generó un proceso de regeneración cultural y un incremento en la organización comunitaria. Los tepehuanos de la zona estaban en un camino de desculturalización que les llevó incluso a perder su lengua original. Ya murieron los últimos ancianos que lo hablaban y el castellano se impuso. Los wixárikas, por su parte, mantienen su idioma y sus costumbres y han servido de guía para que sus anfitriones recuperen los suyos.

Aunque son dos grupos ancestrales distintos, wixárikas y tepehuanos, conviven en San Lorenzo y defienden su territorio como si fuesen una sola unidad. El exilio es un ejemplo de este mestizaje. Con Aguilar Rojas se encuentran otros dos compañeros: Ricardo De la Cruz González, indígena wixárika de 35 años que se encargaba de la vigilancia de la comunidad, y Rafael Toña, tepehuano, de 67 y miembro del consejo de ancianos. También fueron agredidos el día en el que Aguilar Rojas quedó medio muerto en mitad del campo. Por eso también tuvieron que escapar.

Los tres son desplazados reconocidos por el Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas del gobierno federal. La entidad se encarga de hacer el análisis de riesgo y dar resguardo a los activistas cuya vida puede correr peligro. En el caso de Aguilar Rojas, De la Cruz González y Toña, su responsabilidad al frente de las instituciones indígenas y su participación en protestas para resguardar sus tierras los puso en peligro. En México hay 1.282 defensores y periodistas bajo la protección del gobierno federal, según explica Elei Espinosa, integrante del mecanismo. De ellos, 64 están en el estado de Jalisco.

México es un país peligroso para los defensores del medio ambiente y el territorio. Un total de 83 ambientalistas fueron asesinados entre 2013 y 2019, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). En su informe de 2020, Global Witness ubicó al país norteamericano como el cuarto más riesgoso para quienes defienden la naturaleza, solo superado por Colombia, Filipinas y Brasil.

Si huir de su comunidad es un trago amargo, su situación se agravó con la llegada de la pandemia. El primer caso de la enfermedad se detectó en México el 29 de febrero de este año, cuando los comunitarios indígenas y sus familias apenas estaban acostumbrándose a su nuevo destino en Guadalajara. Desde entonces, este es uno de los países del mundo más golpeados por el coronavirus: a finales de agosto (31) registraba más de medio millón de contagios y más de 64 mil muertos a causa de la enfermedad. Superar la barrera de los 60 mil fue considerado como un escenario “catastrófico” por el epidemiólogo Hugo López Gatell, vocero del gobierno sobre la covid-19. En cifras absolutas, México es el cuarto país con mayor número de fallecidos, solo superado por Estados Unidos, Brasil e India. Si se toma en cuenta el número de muertes por cada cien mil habitantes, este país ocupa el décimo lugar mundial, con una tasa de 50,84 víctimas por cada cien mil habitantes.

Para Aguilar Rojas y sus compañeros, el coronavirus ha supuesto que sus condiciones de vida se compliquen. Los centros hospitalarios que debían tratar sus heridas se reconvirtieron para atender solo a los enfermos de la pandemia y no les atendieron. Los juzgados en los que tramitan su denuncia por las agresiones se paralizaron y las comunicaciones con su comunidad, a la que no pueden regresar, se cortaron.

“Estamos encerrados por la enfermedad y la familia está desesperada”, aseguró Aguilar Rojas en una conversación telefónica en agosto.

Aislados de todo, estas familias de indígenas tepehuanos y wixárikas están obligadas a vivir en una ciudad que no conocen, sin redes de allegados y fuera de su entorno de toda la vida, de su raigambre. Todo por defender su territorio. Las 36 mil hectáreas que reivindican como suyas están en el espacio que se abre entre Villa Guerrero, el municipio, y San Lorenzo. Se trata de terreno en forma de quebrada. Arriba queda la cabecera municipal y abajo la comunidad. El camino viene marcado por el río Bolaño, del que sacan pescado y le dan uso doméstico. No son grandes extensiones, ni unos subsuelos ricos en minerales. Pero es su tierra, al fin y al cabo. La que viene pasando de generación en generación. La única que pueden llamar suya y con la que mantienen una relación especial, sagrada.

“Para nosotros, aparte de ser naturaleza, es algo sagrado, parte de nuestras raíces. Es lo que nos enseñaron nuestros abuelos”, dice Aguilar Rojas.

“La concepción del territorio que tienen los indígenas no es la misma. La parte del agua es un bien comunal. Como los bancos de arena, los peces del río o el bosque”, explica Quetzal Prado, abogada de Ajagi, la organización que acompaña a la comunidad.

La cosmovisión de los wixárikas y tepehuanos los lleva a hacer ofrendas a los cerros para que la naturaleza sea benévola. Están, como lugares venerados, el cerro del chivo, el de la leona y el del hueso. En el cerro de Colotlán, muy cerca de la aldea, se encontraron restos de un centro ceremonial tepehuano que data de los tiempos en los que todavía eran dueños de su territorio y no debían demostrarlo ante un tribunal. Los invasores y los gobiernos ignoran estas tradiciones. Por ejemplo, como contó Cristian Chávez, asesor de la comunidad, en un proyecto de 2018 en el que personas ajenas a la comunidad fueron contratadas para establecer barreras de protección de suelo, como desconocían dónde estaban y el entorno que les rodeaba, utilizaron las piedras talladas que los indígenas emplean para sus ceremonias.

“Se les paga a los cerros por muchas razones. Hay distintos lugares sagrados. Algunos son para vivir. Vive uno al pie del cerro, y sube y paga para que todo esté bien y no le pase nada a la familia. Eso es lo que se hace. Se trata de pagar ahí para que nos llueva bien, para que el suelo sea productivo, que haya buenas cosechas, que las familias no se enfermen y que haya buena temporada”, dice Ricardo De la Cruz González, otro de los indígenas desplazados tras el ataque de 2019.

Los indígenas no creen que la tierra sea un lugar para su explotación. Para ellos, la relación con la naturaleza es distinta. Más armoniosa. Lo explica Carlos Chávez, integrante de la asociación de Jalisco que apoya a las comunidades indígenas, al hacer referencia al momento en el que intentaron encontrar un equivalente a “recursos naturales” en lengua wixárika. En sus conversaciones entre la comunidad y gente como él, citadino, se dieron cuenta de que no hablaban de lo mismo. Que ni siquiera tenían sinónimos para el mismo concepto. Lo más cercano a “recurso natural” en wixárika sería “iuramenka”, cuya traducción sería “esencias de la vida”. Algo completamente distinto.

“Los recursos naturales son interrelaciones. Hacia el mundo, hacia la tradición vital. Todo está lleno de esencias que flotan, que evaporan, que atraviesan”, explica Chávez. Esto se observa, por ejemplo, en el modo de practicar la agricultura. Mientras los invasores utilizan máquinas y un modelo basado en la explotación de la tierra para el comercio, los indígenas se valen de técnicas manuales y una agricultura de subsistencia. Así, defienden un territorio habitado por sus antepasados y una forma de vida sólidamente vinculada a la naturaleza.

Convencidos de que las instituciones mexicanas no iban a garantizar que ellos pudiesen ser dueños de su territorio, los vecinos de San Lorenzo Azqueltán declararon su autonomía. Esta ha sido una vía reconocida incluso por la Corte Suprema en México, a través de la cual los indígenas se organizan por usos y costumbres.

Habitualmente, el establecimiento de gobiernos tradicionales llega como mecanismo para evitar la explotación de los recursos naturales, o para tratar de poner freno a la presión de grupos de la delincuencia organizada. El ejemplo en Jalisco sería la comunidad vecina, San Sebastián Teponahuaxtlán, la única del estado que ha ganado un recurso que le permite disponer de su propio presupuesto y elegir mediante consulta entre los vecinos sobre el gasto del dinero.

Aunque San Lorenzo Azqueltán está reconocida por la Comisión Indígena Estatal de Jalisco, sigue dependiendo del municipio de Villa Guerrero. Sin embargo, esta es una relación que los indígenas ven con desconfianza. Argumentan los comunitarios que de ahí vienen los caciques, o terratenientes, que les roban sus tierras e incluso han señalado a su presidente municipal, Aldo Gamboa Gutiérrez, (PAN, conservador) como uno de los instigadores de la violencia en su contra.

Aquí también tiene un papel el crimen organizado. Fuentes del Mecanismo Nacional de Protección indicaron que tienen establecidos posibles vínculos entre los agresores y estructuras delictivas. El origen de las agresiones está, según los indígenas, en sus dinámicas para la recuperación del territorio.

“Al verse los pocos indígenas que quedan en el territorio, presionados por el desorden de los caciques, entablaron una lucha para que les restituyeran las tierras”, explica Ramiro Reyes Márquez, presidente del comisariado de bienes agrarios y uno de los líderes que se mantiene allí a pesar de las agresiones. Aunque la organización comunitaria comenzó en el siglo pasado (años 40), las últimas dos décadas son las de auge de su batalla legal.

De hecho, la demanda interpuesta ante el Tribunal Agrario en 2015 fue el inicio de la campaña de agresiones. Desde entonces, la comunidad tiene interpuestas más de 30 denuncias penales tanto por ataques en su contra (secuestro, intento de homicidio) como por actos de despojo, según Denise Montiel, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC que acompaña a los indígenas en sus procesos legales.

Animal Político trató de conocer la opinión de Gamboa Gutiérrez frente a estas denuncias. Su responsable de comunicación aseguró que concedería una entrevista pero nunca fijó una cita a pesar de los reiterados requerimientos hasta la primera semana de septiembre, fecha de entrega de este trabajo. El gobierno del estado de Jalisco también fue requerido y tampoco respondió a las solicitudes de entrevista.

Puede parecer cosa antigua, pero ahí está la razón de que Noé, Ricardo y Rafael sean ahora desplazados en su propio estado. Tierras que como indígenas les pertenecen pero que las dinámicas de colonización y despojo han reducido hasta su mínima expresión.

“Vivía con mis papás. Les ayudaba, les cuidaba. Tengo tres hijos y estaba yendo con ellos, pendiente de la familia. Ahorita ellos se vinieron conmigo. Mis papás están en el rancho. Mi familia se tuvo que venir conmigo. Y ahora estamos así, encerrados. No puedo ni trabajar porque estoy enfermo de la cabeza. Nos dan la casa y la comida no más, pero tengo que conseguir ayuda con mi familia”.

***

Noé Aguilar Rojas lleva encerrado demasiado tiempo. No puede volver a casa porque teme que lo maten. No puede trabajar porque la última agresión le fracturó el cráneo por dos partes distintas y a veces se pierde y no sabe en dónde está. Apenas puede salir de casa por la contingencia de la covid-19. Aunque México no decretó cuarentena en ningún momento, la consigna es quedarse en casa si no tienes una buena razón para salir. Y este hombre no la tiene.

En su vida anterior, en la que cultivaba maíz y sus vecinos le tenían como hombre de autoridad, Aguilar Rojas ejercía como comisariado agrario de San Lorenzo Azqueltán. En el momento en el que la comunidad obtuviese su autonomía, él iba a ser uno de los principales responsables a pesar de que todo se decide en asamblea.

Su historia de agresiones viene de lejos.

El 19 de abril de 2018, hombres armados lo interceptaron en Tamastián, el municipio contiguo a Villa Guerrero, y lo subieron a una camioneta. Con él se encontraba Catarino Aguilar, entonces miembro del Concejo Indígena de Gobierno. Fueron secuestrados, o “levantados” como se dice popularmente en México. Durante un día estuvieron desaparecidos mientras sus captores, presuntos sicarios, los golpeaban y hablaban por walkie talkies sobre el ácido en el que los iban a desaparecer.

La comunidad había generado lazos importantes con activistas e instituciones, así que hasta la Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió su presentación con vida. Siempre han pensado que fue esa presión la que los salvó. “Aquí las personas que desaparecen no se las encuentra al día siguiente”, dice Carlos Chávez.

En la primera mitad del año 2020 en Jalisco se registraron 888 asesinatos de los más de catorce mil que se registraron en todo el país. Además, es el segundo estado con mayor número de desaparecidos de México, con más de diez mil de los 73 mil registrados por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Jalisco es un territorio violento. Aquí nació el Cartel Jalisco Nueva Generación (CGJN), una de las estructuras criminales con mayor control territorial de México. La zona más dura del estado es el sur, en los límites con Michoacán y Guanajuato, donde los grupos delictivos pelean por el territorio y dominio de las mejores rutas, imprescindibles para que la droga llegue a la frontera con Estados Unidos.

Aunque San Lorenzo Azqueltán se ubica a cientos de kilómetros de las fronteras de El Paso (Texas) y Nogales (Sonora), este es un sector importante debido a su localización alejada de los grandes centros urbanos. Para llegar hasta aquí, una patrulla tiene que manejar durante cinco horas si llega desde Guadalajara, la capital del estado. Esto hace que el territorio sea muy poroso al crimen organizado. Los carteles aprovechan lo empobrecido de la zona, dedicada principalmente a la agricultura, para establecer alianzas con poderes locales que les permitan el transporte de drogas.

Como no hubo detenidos por el secuestro de 2018, en la comunidad se asentó la idea de que eran muy vulnerables. Por eso el concejal Catarino Aguilar, secuestrado junto a Noé, decidió escapar a Estados Unidos. Ni siquiera pidió refugio, consciente de la dificultad de obtener la piedad al otro lado del río Bravo. Escapó de ‘mojado’ (inmigrante irregular), como millones de sus paisanos.

La otra víctima, Aguilar Rojas, siguió entre los suyos. Durante este tiempo los indígenas multiplicaron las actividades para defender el territorio: a la vía legal para ser reconocidos como legítimos dueños de las 36 mil hectáreas se sumaron plantones y protestas. Además, se registró un resurgir cultural. Aunque los tepehuanos perdieron su lengua hace décadas, en esta comunidad comenzaron a resucitar actividades ancestrales como la peregrinación a Virikuta en San Luis Potosí, una zona sagrada donde diversos grupos indígenas han realizado sus rituales con peyote en medio del desierto.

Se trata de dos procesos paralelos: el del renacimiento indígena y el del despojo. Según explica Carlos Chávez, este llega de diversos frentes. El principal es el de los terratenientes, que de un día para otro se hacen con unos metros más de terreno y los convierten en suyos. Cada día los comunitarios se encuentran un nuevo grupo de trabajadores a las órdenes de algún hacendado, que llegan a una de sus tierras y la cercan, convirtiéndola en parte de la extensión del extraño.

Pero hay más ejemplos del saqueo. Por ejemplo, el robo de tres bancos de arena que se encuentran dentro del terreno comunitario. En 2018, según cuentan los indígenas y las entidades que los acompañan, maquinaria enviada por el ayuntamiento de Villa Guerrero llegó a la zona y comenzó a extraer tierra para diversas obras. Los comunitarios lo impidieron, hastiados de que el municipio actuase como si ellos, los indígenas, ni siquiera existiesen y no tuviesen nada que decidir sobre sus tierras. Cerraron los caminos e impidieron el acceso de los camiones, pero el enfrentamiento con el municipio subió de intensidad.

La contaminación del río Bolaño es otra de sus quejas. Como el municipio queda arriba y la aldea indígena dentro de la quebrada, el agua llega contaminada con vertidos y basura. “Eso es malo para nosotros porque tenemos el río como fuente de vida. De ahí sacamos pescaditos, cada año va en aumento la contaminación”, protesta Ricardo De la Cruz González.

El Bolaño ya no es apto para el consumo humano pero los indígenas todavía utilizan el agua del arroyo del Tacuache. Según explica Christian Chávez, esta es la última cuenca de agua limpia que se integra al río antes de que este reciba contaminación industrial por parte de la minera de Bolaños, ubicada en la cabecera municipal y que pertenece a Grupo México, la empresa de extracción más grande del país.

Este es el contexto que exponen los últimos años de protestas indígenas e incursiones de los terratenientes.

El 3 de noviembre de 2019 se produjo el ataque más grave, la agresión que convirtió a los tres líderes comunitarios en desplazados. Chávez relata que días antes, la comunidad había tratado de recuperar un terreno que uno de los terratenientes les había arrebatado. El área es importante, ya que ahí se colecta la pitaya, una fruta muy codiciada comercializada por los indígenas en los meses de abril y mayo. Como tiene que venderse el mismo día en el que se recolecta, se trabaja por la noche para que llegue a los mercados desde primera hora.

Ante el intento de los comunitarios de marcar el terreno que aseguran les pertenece, llegaron las represalias. El primero en ser agredido fue Ricardo De la Cruz González, presidente del Consejo de Vigilancia.

“Yo me encontraba de regreso del municipio a la comunidad. En el camino me alcanzan. Y lo demás pues ya ve”, dice.

No le gusta a De la Cruz González hablar sobre lo que ocurrió. Dice que se siente incómodo. Nada sobre los golpes, las amenazas o el miedo. Solo dice recordar que tuvo tiempo de llamar a la comunidad antes de ser interceptado y que se despertó cuando lo estaban trasladando a Zacatecas, capital del estado vecino y ubicada a 185 kilómetros al norte. Tenía varias costillas rotas y un pulmón dañado. En realidad, Zacatecas está más cerca que Guadalajara para los habitantes de San Lorenzo. Sin embargo, como las heridas del comunitario eran muy graves, a los pocos días fue enviado a Guadalajara, capital de Jalisco, a 230 kilómetros al sur de San Lorenzo. Allí quedó, con su familia, custodiado por el Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas.

Ese día, la violencia volvió a tocar a Noé Valentino Aguilar Rojas. Alarmados por una llamada que les avisó del ataque, salieron para ver si podían ayudar a su compañero.

Aguilar Rojas fue quien se encontró a Ricardo en el suelo, malherido, y lo llevó a Zacatecas. Cuando regresaba a su comunidad fueron por él.

“Nos cierra el camino una camioneta, no supe cómo llegaron, solo miré que la camioneta era blanca y se atravesó”, recuerda.

De ella bajó una persona conocida. Alguien a quien identifica como Fabio Flores, alias “La Polla”, uno de los terratenientes a los que han denunciado por continuas agresiones. “Salió del vehículo con una pistola. Me agarraron de pies y manos y me empezaron a golpear fuerte. No recuerdo cuántos eran. No supe nada hasta que desperté en Guadalajara”, narra Aguilar Rojas. Con él, en el vehículo, iba Rafael Toña, miembro del Consejo de Ancianos y también herido en la agresión. Aunque este periodista intentó contactar al presidente municipal para hablar sobre estos ataques, el funcionario no atendió las llamadas.

Aquel 2 de noviembre fue el último día en el que los tres líderes indígenas de San Lorenzo Azqueltán pusieron un pie en su comunidad.

Del hospital, ya en Guadalajara, fueron trasladados a un hotel. Y, posteriormente, el gobierno federal les rentó departamentos en donde alojarse con su familia. Cada quince días llegaba una despensa con productos básicos: pasta, aceite, arroz. Poco antes de que les alcanzase la pandemia, el sistema cambió y se les hizo entrega de una tarjeta similar a las de débito, para comprar alimentación. Se trata de un plástico que solo puede usarse en supermercados, pero del que no se puede sacar efectivo. Su vida había cambiado por completo y ellos, todavía con graves heridas, estaban atrapados en Guadalajara. El mecanismo prevé que una vez al año se valore la situación para analizar si mantienen la protección o pueden regresar a su comunidad. Jorge Ruiz, integrante de esta rama estatal, explica que se trata de medidas voluntarias que se adoptan en consenso con los amenazados. No hay un límite de tiempo en el que puedan estar dentro del mecanismo. Hay casos de 2014 que todavía siguen vigentes.

Los tres de San Lorenzo Azqueltán estaban acomodándose a su nueva situación cuando llegó el coronavirus. Y con él las medidas de confinamiento.

“Tuve que buscar trabajo porque es muy difícil con esto de la pandemia”, dice Ricardo De La Cruz González.

Si todavía viviese en San Lorenzo Azqueltán saldría todos los días a cultivar maíz, frijol o calabaza en el pequeño terreno que le daba de comer. Pero no. Sabe que si regresa todavía lo pueden matar. “Las cosas aún están tensas”, reconoce. De vez en cuando habla por teléfono con sus compañeros que siguen en la comunidad, o recibe la visita de algún líder que se desplaza a Guadalajara para seguir los trámites legales de la lucha por las tierras. Y le cuentan que los episodios de amenazas y presiones siguen repitiéndose.

Así que tocaba adecuarse a una nueva realidad.

“Hubo días en los que no dejaban salir a la gente y, al menos yo, tenía que agarrar dos camiones [buses] para ir a mi trabajo. Tengo miedo de enfermar y hasta ahorita. Sé que hay una enfermedad y que es peligrosa, pero, por otro lado, tengo el deber de mantener a mi familia y es eso lo que te saca a la calle haiga lo que haiga (sic)”, explica.

A él los golpes lo dejaron herido, pero no incapacitado. A sus compañeros, sin embargo, los atacantes los dejaron sin poder trabajar. “No reciben un cinco [ninguna ayuda económica] de ningún lado”, dice Carlos Chávez de Ajagi. Y, aunque tienen techo y comida, salieron de su comunidad casi con lo puesto. Ahora tienen dificultades hasta para comprar vestuario. Y eso es un problema cuando, como le ocurre a Aguilar Rojas, tienes tres hijos a los que la ropa se les queda pequeña en cada estirón.

“Tuvieron que irse, dejar todo. Solo reciben en especie. Pasaron de ser jefes de familia independientes, con capacidades, a una situación en la que ya no las tienen y no saben si las puedan recuperar”, explica Carlos Chávez.

Y las condiciones no han mejorado.

“El riesgo no ha cesado”, dice Aguilar Rojas, que se queja de la impunidad de los agresores. A pesar de los secuestros, de las agresiones, de que casi lo matan, no hay avances en la acción penal. El 11 juzgado de distrito en materia de justicia penal abrió la carpeta investigación 522/2019. A pesar de que los comuneros quisieron que se analizara el caso como tentativa de homicidio, ha quedado como un caso de lesiones. Además, durante los primeros meses del año todo quedó detenido por la pandemia.

Al mismo tiempo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició el procedimiento 94/06/2019 y está previsto que en septiembre de este año puedan conocerse sus recomendaciones, según cuenta Aldo Reynoso, tercer visitador de la institución. Las acciones de estas comisiones se toman solo cuando hay quejas contra servidores públicos. En este caso, los comunitarios denuncian que los policías estatales no acudieron al lugar de la agresión a pesar de haber sido advertidos, lo que en su opinión prueba que existe una colusión entre atacantes y la administración.

Desde aquella agresión, las vidas de estos tres hombres líderes de sus comunidades desplazados quedaron en suspenso. Igual que la acción penal contra los agresores o el procedimiento en el Tribunal Agrario. “El proceso es extraordinariamente lento”, se queja Quetzal Prado, la abogada. La covid-19 obligó al cierre de los juzgados por lo que los expedientes se amontonaron. Poco a poco, con la reapertura parcial del sistema judicial a principios de agosto, los trámites se volvieron a retomar pero no hay fecha para ninguno de los procedimientos.

Lo único que no se paralizó durante los meses álgidos de la pandemia fueron las agresiones contra comuneros. Para eso no hubo coronavirus que valiera.

El 20 de julio, policías municipales de Villa Guerrero “levantaron” a un joven de la comunidad y se lo llevaron a la comisaría donde, según su testimonio, fue torturado. “Levantar” es un verbo que hace referencia a ser llevado contra la voluntad. Un “levantón” en México puede ser un secuestro, una desaparición o una detención arbitraria. Las autoridades de San Lorenzo Azqueltán pidieron apoyo a las fuerzas estatales, que llegaron a las oficinas policiales sin encontrar al joven, que había sido liberado sin que constara en registros que los municipales se lo hubiesen llevado. La Red Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT), una alianza de 86 organizaciones en 23 estados de México, denunció públicamente la agresión y consideró que esta forma parte de una estrategia de hostigamiento hacia los indígenas de San Lorenzo.

Esta práctica generó la alerta entre los activistas que acompañan a la comunidad y que recuerdan hechos similares en el estado. Mes y medio antes, en Ixtlahuacán de los Membrillos, un municipio del extrarradio de Guadalajara, el joven Giovanni López fue asesinado a golpes por policías municipales tras negarse a llevar cubrebocas.

Los comunitarios advierten que del hostigamiento de la policía municipal, a la que ubican alineada con los caciques que invaden su territorio, puede desembocar en un nuevo “caso Giovanni”.

“Todo esto ha sido por lo mismo, por la defensa de nuestra tierra y de nuestra comunidad”, dice Ricardo De La Cruz González.

“Esta tierra ha pertenecido a nuestros antepasados desde hace años. Pero hay gente que está intentando apropiársela”, asegura.

Por ahora, trabaja como albañil en Guadalajara, pero su objetivo es regresar a casa. “Tengo la esperanza de que pronto pueda volver. Espero en Dios que pueda volver pronto para seguir con mi comunidad y con la gente que conoce uno”, dice.

Lo mismo espera Aguilar Rojas, el sobreviviente a dos atentados: “Allí tengo mi trabajo, mis amigos, mi maíz, mi tierra. Uno nació allá y tengo las esperanzas de volver allá, a mi rancho, para estar trabajando”.

Por el momento, la petición al gobierno de Jalisco es que se armen mesas de paz para evitar más agresiones. Pero hasta la fecha no hay nada. Solo el miedo y la angustia de tres familias atrapadas a decenas de kilómetros de sus casas, cada día más resignadas.

“Ahora si volviese… si esta vez fue un atentado, tal vez la próxima sea la muerte, ¿verdad? Eso pienso yo que podría pasar. Pero también tengo la fe y la confianza en la justicia. Creo y siento que no he hecho nada malo. Todo lo que hago y lo que hemos hecho es algo que va de la mano con la ley, con lo justo, con la razón. Y es por eso que no siento tanto miedo de regresar, es mi tierra y yo jamás he pensado en abandonarla”, dice Ricardo.

El desplazamiento interno es la consecuencia más cruda de años de lucha para defender el territorio indígena de San Lorenzo Azqueltán. La covid-19 vino a agravar las condiciones de vida de tres familias que son el símbolo de una comunidad que sigue organizada para proteger una tierra y una forma de vida.

Este artículo es parte de la serie periodística #DefenderSinMiedo: historias de hombres y mujeres defensores ambientales en tiempos de pandemia. Este es un proyecto del medio independiente Agenda Propia coordinado con veinte periodistas, editores y medios aliados de América Latina. Esta producción se realizó con el apoyo de la ONG global Environmental Investigation Agency (EIA).