Gestión de AMLO instruyó beneficiar a gobierno de Cuba; pagó 111 mdp por medicamentos caducos y que no llegaron a hospitales

Mientras pacientes reclamaban la falta de medicinas para atender sus enfermedades, la administración de Andrés Manuel López Obrador instruyó beneficiar a la empresa representante en México del gobierno de Cuba, con contratos directos para la adquisición de medicamentos que sumaron 111 millones de pesos en 2022 y 2023.

Entre las compras estuvieron 3.4 millones de gotas para los ojos por las que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) pagó 80 millones de pesos, aunque resultaron de mala calidad, caducas y sin permisos sanitarios. Mientras que de Cisplatino, tratamiento para cáncer, sólo llegó 65 % del pedido, de acuerdo con información oficial obtenida por transparencia.

El proveedor fue Neuronic Mexicana, S. A. de C. V., representante en México de Laboratorios AICA, que a su vez forma parte de Biocubafarma –un conglomerado de 48 compañías dedicadas a la investigación y comercialización de fármacos– propiedad del gobierno cubano.

Consulta nuestro especial. No fuimos Dinamarca: La corrupción detrás del desabasto de medicamentos

La instrucción de beneficiar a esta empresa habría venido del general en retiro Jens Pedro Lohmann, quien entonces era el director general de Birmex, según declararon exfuncionarios de Birmex a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la revisión a sus adquisiciones de 2023.

“En la historia de Birmex no se había comercializado ese tipo de medicamentos, no fue hasta la licitación de compras consolidadas 2023-2024 que se instruyó por parte de la dirección general de Birmex de beneficiar al proveedor Neuronic Mexicana y que Birmex participara con diferentes claves de medicamentos que manejaba el proveedor con el Laboratorio Cubano AICA”, dijo un exfuncionario a la Auditoría.

Esta declaración contenida en el informe de la Auditoría se confirma con los datos: la compañía sólo había ganado 419 mil pesos en contratos con el gobierno entre 2009 y 2015, pero sus ganancias se incrementaron exponencialmente en la administración de AMLO, de acuerdo con datos oficiales de Compranet y de solicitudes de información.

La empresa fue beneficiada a raíz de la instrucción del expresidente de importar medicamentos sin permiso sanitario de la Cofepris o sólo con la validación de agencias de otros países. Orden que se materializó en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2020.

Neuronic Mexicana lo reconoció así en respuesta al cuestionario enviado por Animal Político: “La diferencia con años anteriores es que la importación de esos productos se realizaron bajo el Acuerdo del 28 de enero de 2020 en el que se establece la equivalencia de requisitos sanitarios para algunas Agencias Regulatorias extranjeras reconocidas por la OMS o de Referencia de la Región (en este caso clasifica la AR de Cuba el CECMED certificada por la OMS). Ese acuerdo permitió la importación sin Registro Sanitario (RS) en México, pero cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la COFEPRIS, por ejemplo que se deben analizar y liberar cada lote por un tercero autorizado”.

En tanto, Birmex recibió el cuestionario de Animal Político desde el 29 de abril pasado y la Secretaría de Salud el 8 de mayo, en el cual se preguntó la razón para beneficiar al gobierno de Cuba y los incumplimientos de calidad y entregas de los productos, pero no hubo respuesta.

Empresa cubana incumplió entregas

Uno de los primeros contratos de medicinas ocurrió en 2022, cuando Birmex entregó 1 millón 950 mil pesos a Neuronic Mexicana por la adquisición de Aminofilina, tratamiento para enfermedades pulmonares, y Fluorouracilo, tratamiento contra el cáncer.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación encontró que 54 mil dosis de Aminofilina no tenían comprobación de entrega o estaban dañadas; y lo mismo ocurrió con 10 mil dosis de Fluorouracilo.

Aún con esos incumplimientos, Birmex contrató nuevamente a Neuronic Mexicana el año siguiente, con un contrato directo por 109 millones de pesos. Mismo que fue firmado por las principales autoridades de la institución: la representante legal de Birmex, Sandra Gómez Ríos; el director de Comercialización, Manuel Arizpe Diez Martínez; el gerente de Adquisiciones, Ignacio Cruz Zúñiga y la autorización de la directora de Administración y Finanzas, Diana Soto Araballo.

Lee también | Sheinbaum niega irregularidades en adquisición de medicamentos en sexenio de AMLO; ofrece que Anticorrupción investigue

La mayor parte del contrato correspondió a la compra de 3.4 millones de gotas para los ojos: Cloranfenicol, Prednisolona, Pilocarpina, Atropina y Diclofenaco sódico, por 80 millones de pesos. Todas, parte del catálogo principal de Laboratorio Cubano AICA, en su línea de producto llamada “soluciones oftalmológicas”.

Además, el gobierno mexicano habría comprado en excedente. El pedido hecho en 2023 es mayor a la necesidad anual de 2.6 millones de piezas, como se observa en la demanda de compra de 2025-2026.

Y una vez más, Neuronic Mexicana incumplió con el pedido, como se demuestra en los registros de entrega a los almacenes de Birmex obtenidos por transparencia. De acuerdo a la información oficial, la empresa únicamente entregó 2.2 millones de gotas oftalmológicas.

De las 192 mil piezas de Cisplatino previstas en el contrato, sólo se registró la entrega de 123 mil. Es decir, habría un incumplimiento en 35 % de la adquisición.

Luego de la recepción en almacenes, Birmex debe enviar los productos a los hospitales, pero de acuerdo a los reportes entregados, la proporción fue ínfima. Sólo hay prueba de distribución de 32 mil de las 105 mil dosis de Atropina entregadas por la empresa; y 1,922 piezas de Cisplatino, de las 123 mil piezas compradas. Del resto de medicamentos no entregaron registro por transparencia.

Te puede interesar | Registran 7 mil mdp en contratos con empresa de socio del yerno de Nahle en Compranet; se trató de un error, dice IMSS

Además, la Auditoría ya había analizado una muestra por 48 millones de pesos de este contrato y detectó una serie de irregularidades, como la falta de permisos sanitarios, incumplimiento de entregas, productos caducos que debieron ser destruidos o cuya mala calidad provocó rechazos de los hospitales.

Neuronic Mexicana fue elegida para la adquisición de los medicamentos pilocarpina, atropina, cloranfenicol, diclofenaco, y prednisolona sin tener los permisos sanitarios. Incluso, fue Birmex quien se encargó “del trámite de importación y liberación de los medicamentos”, según detectó la Auditoría.

Un exfuncionario de Birmex explicó a la Auditoría la calidad de los productos cubanos: “Muchos de los empaques venían en mal estado y el área de calidad de Birmex los identificaba y apartaba con la finalidad de que éstos no se distribuyeran. En otras condiciones, este tipo de deficiencias a cualquier otro proveedor se le hubiera regresado. Sin embargo, la instrucción fue de recibirlos y de acondicionarlos (aproximadamente un millón de unidades) para su venta y distribución, lo cual generó un gasto adicional para Birmex por la materia prima y la mano de obra utilizados”.

Darien Cruz @darien_cl

Otro punto, agregaron funcionarios de Birmex, fue que el proveedor no cumplió con las fechas de entrega pactadas en el contrato ni con las cantidades solicitadas, además de que no pasó la prueba de volumetría realizada por la Cofepris en algunos lotes de los medicamentos: Atropina, Cloranfenicol y Diclofenaco.

Aún así, “se instruyó a la Dirección de Calidad de Birmex que se hiciera la liberación interna del medicamento y emitiera el Dictamen de Cumplimiento Regulatorio para que se continuara con el proceso de distribución, por lo que algunas instituciones de salud rechazaron la entrega derivado de que dichos medicamentos no aprobaron la prueba de volumetría realizada por Cofepris”, se lee en las declaraciones ante la Auditoría.

Lee | AMLO le quitó 157 mil millones de pesos a la salud; suspendieron 97 % de las atenciones a cáncer

Además, dichos medicamentos “no se encontraban aprobados en el Compendio Nacional de Insumo para la Salud, y de los cuales se identificaron diversos rechazos por parte de las instituciones hospitalarias”.

Ante esta información sobre incumplimientos, Neuronic Mexicana negó que sus productos fueran de mala calidad y respondió a Animal Político que “se pagaron todas las penalidades establecidas por entrega tardía, por los envases que llegaron dañados por la transportación, por corta caducidad”. Mientras que por medicamentos caducos “se emitieron las notas de crédito o se devolvió el dinero a Birmex”, respondió la representante comercial de la empresa vía correo electrónico.

Sobre los productos que vendieron pese a no tener registro sanitario, informaron, “la responsabilidad recayó sobre BIRMEX y el análisis y la liberación la realizó el laboratorio de COFEPRIS. Ese era el proceder no solo para Neuronic Mexicana, era lo establecido”.

Sin embargo, al preguntar cuál fue el monto de penalidades y notas de crédito que la empresa pagó por incumplimientos, dejó de responder.

La empresa también confirmó que no existe ninguna investigación en su contra por parte de alguna institución de gobierno. Esto porque “se procedió según las leyes establecidas en México. Neuronic Mexicana no le debe nada a BIRMEX. Se emitieron las notas de crédito y se devolvió el dinero en correspondencia con las penalizaciones emitidas. No se favoreció a Neuronic Mexicana, se procedió según fuera el caso”.

Insumos para los más pobres que no llegaron

Aún con los incumplimientos, Neuronic Mexicana fue contratada nuevamente por el IMSS Bienestar para la “adquisición de kits 11,768 individuales para la estrategia de atención proactiva en las unidades de salud de primer nivel del IMSS-Bienestar”; es decir, las clínicas en las zonas más marginadas del país.

El 5 de julio de 2024, el IMSS Bienestar, entonces dirigido por Alejandro Calderón Alipi, explicó que haría una adjudicación directa en lugar de una licitación para “evitar cubrir costos financieros, materiales y humanos que pueden generarse por la realización del procedimiento”.

Ese mismo día notificó a la empresa que le asignaba el contrato por 273 millones de pesos (y con IVA sumaba 316 millones de pesos) para la compra de 11, 778 kits de atención médica con un costo unitario de 23 mil 184 pesos.

Cada paquete contendría una mochila, estuche de contención, estetoscopio de cápsula doble, esfigmomanómetro portátil digital, fonodetector portátil de latidos fetales, glucómetro, oxímetro de pulso, estuche de diagnóstico hospitalario, kit de instrumentos para curación, suturas, y parto, martillo clínico, termómetro digital y un estimulador eléctrico portátil. Aunque, al buscar cada producto en tiendas comerciales, el costo aproximado total ascendería a 18 mil pesos.

Sin embargo, aunque el contrato se firmó en septiembre de 2024, hasta diciembre, la empresa no había entregado los productos y no podría cumplir con la contratación. De ahí que el IMSS-Bienestar solicitó la cancelación anticipada argumentando un “caso fortuito o fuerza mayor”.

“Como consecuencia de los fenómenos naturales que afectaron directamente a la producción, importación y distribución de los bienes. Aunado a que no se cuenta con la capacidad institucional de almacenamiento y distribución de los bienes, ya que no cuenta con una partida presupuestal para tales fines”, establece el acuerdo entregado por el IMSS-Bienestar.

Más cerca de Cuba que de Dinamarca

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en al menos 70 ocasiones durante su administración que el sistema de salud mexicano sería como el de Dinamarca. Sin embargo, las cifras oficiales demuestran que la atención médica, sobre todo la dirigida a los más pobres del país ha decrecido.

El gobierno de AMLO dejó a seis millones de bebés sin vacunas, puesto que no las compró; se dejaron de hacer medio millón de cirugías y aumentó cinco veces las recetas no surtidas en comparación con el gobierno anterior. Todo, resultado del objetivo de ahorrar recursos en todos los rubros, incluida la salud, como parte de su política de austeridad.

Al mismo tiempo, la gestión del morenista favoreció al gobierno de Cuba entregándole al menos 2 mil millones de pesos a través de diferentes mecanismos, provenientes del presupuesto de salud para los mexicanos.

Uno de ellos, con la contratación de médicos cubanos para integrarlos a los hospitales mexicanos. El gobierno mexicano erogó 472 millones de pesos a la empresa cubana Comercializadora de Servicios Cubanos SA por salarios de los médicos, de acuerdo a una investigación de El Universal.

Incluso, Neuronic Mexicana S. A. de C. V. también participó en este caso, toda vez que recibió depósitos del IMSS como parte del servicio de los médicos, según consta en el convenio de cooperación firmado por el Instituto en septiembre de 2022.

Mientras que en los contratos por la adquisición de medicamentos por parte de Birmex, y que fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación, ésta solicitó información financiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En sus cuentas encontró transferencias a Laboratorios AICA y Biocubafarma Tesorería, y al preguntarle a la empresa, ésta justificó que hizo esos pagos porque es la “representante legal y mercantil de Laboratorios AICA en México y que ambas empresas forman parte de Biocubafarma, el cual es un grupo empresarial cubano”.

Otro de los contratos fue por la vacuna Abdalá contra la Covid-19, creada por Inmunoensayo, otra empresa que forma parte del conglomerado de Biocubafarma. México compró millones de dosis por mil 453 millones de pesos, de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación.

El gobierno de López Obrador, además, hizo público su apoyo al presidente Miguel Díaz Canel, al recibirlo cuatro ocasiones en México entre 2018 y 2023. En ellos, indicaron en comunicados oficiales, se estrecharon lazos de cooperación en diferentes áreas, como la reanudación con más frecuencias en vuelos Ciudad de México-Varadero y Cancún-Cayo Coco, o la firma de acuerdos entre el Servicio Postal Mexicano y Correos de Cuba para facilitar el envío de paquetería entre ambos países.

Relacionado

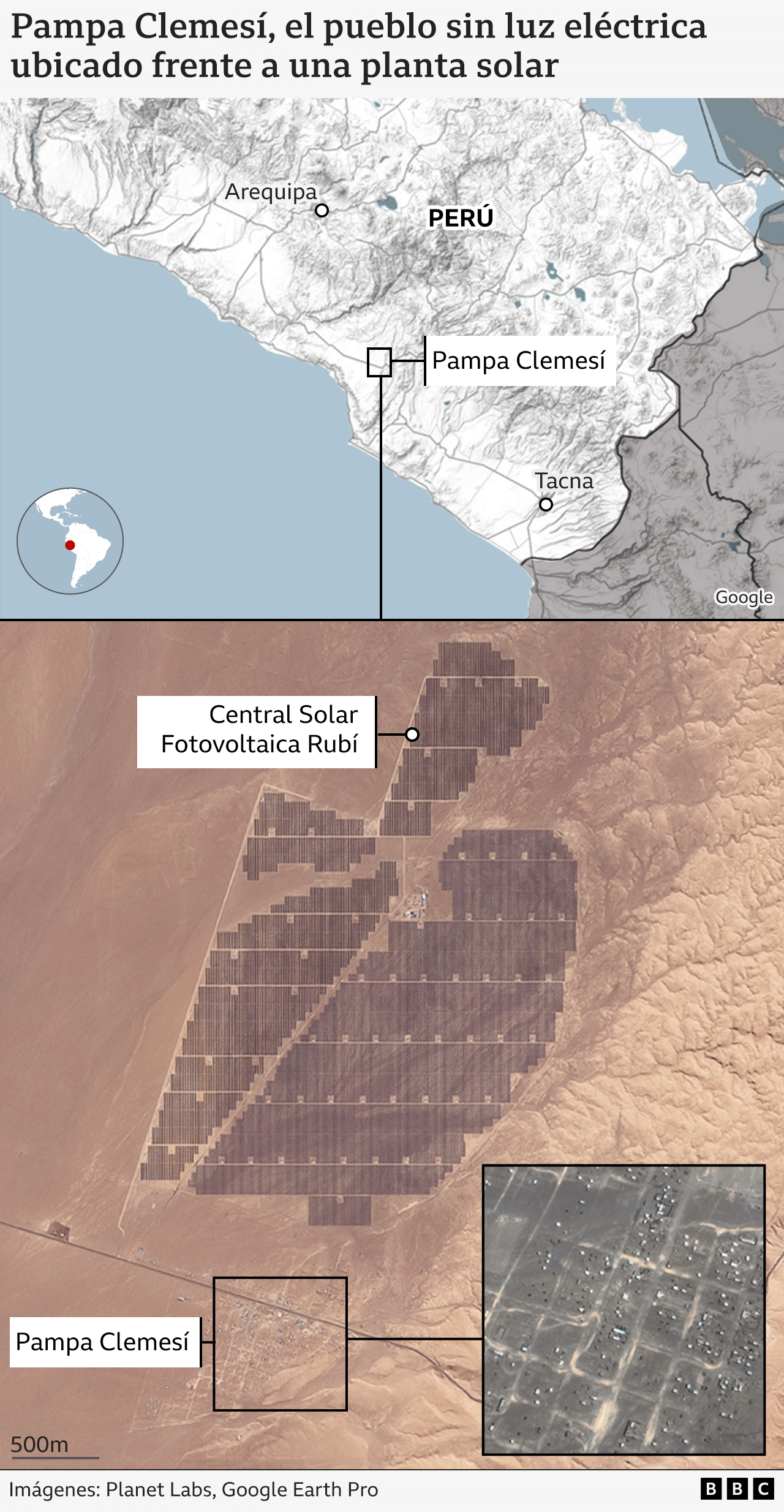

Aunque existen planes de electrificación, el pueblo vive en penumbras e iluminado por linternas. Enfrente, miles de paneles solares abastecen de electricidad a casas mucho más alejadas.

Las primeras luces que percibe Rosa Chamami cada día cuando se levanta antes de que amanezca son las chispas del fuego que se encuentran con el cartón que alimenta un improvisado fogón de leña en el patio de su casa.

Los pedazos de cartón tienen impresos una leyenda: “Risen. Solar Technology”.

Son trozos de las cajas que sirvieron para transportar los 800.000 paneles solares que fueron instalados entre 2018 y 2024 en las dos plantas fotovoltaicas de Rubí y Clemesí. Ubicadas en la región de Moquegua, unos 1.100 kilómetros al sur de Lima, conforman el complejo solar más grande del Perú y uno de los mayores de América Latina.

Desde cierta distancia, las largas hileras de paneles solares engañan a los ojos y parecen una laguna. Rosa las puede ver desde el patio mientras prepara su desayuno, que esta mañana será mazamorra de quinoa.

Las puede ver porque la planta de Rubí está a 600 metros de su casa. Las puede ver porque los paneles son iluminados por lámparas blancas que contrastan con la oscuridad de su patio. Las puede ver porque en medio de ese conjunto simétrico de líneas sobre el desierto hay una estructura de oficinas y estaciones que generan luz.

“Debo cocinar en la madrugada porque en la noche es muy oscuro”, dice. “No puedo ver nada”.

Es oscuro porque en el poblado donde vive, Pampa Clemesí, no hay energía eléctrica.

Ninguno de sus 150 habitantes tiene suministro de luz.

Algunos cuentan con paneles solares donados por la empresa Orygen, la dueña de Rubí, pero la mayoría, sin recursos para instalar un panel con su batería y su alternador, realizan la mayoría de las actividades durante el día. En la noche, armados con pequeñas linternas, se limitan a habitar las tinieblas y poco más.

La madrugada de a poco comienza a dar forma a las viviendas de madera, a las calles polvorientas, a la casa de ladrillo de Rosa y allá, por encima de la línea que dibuja la carretera Panamericana, a los pasillos que forman los paneles solares perfectamente alineados.

“Ojalá la planta nos ayudase con la luz”, dice Rosa.

No es solo su ruego. Los otros habitantes del pueblo repiten el clamor desde que se instalaron en este lugar a principios de la década de 2000, después de intentar en otros lugares de la pampa.

Pedro Chará, de 70 años y uno de los vecinos de Rosa, vive acá desde esos tiempos. Mientras intentaba construir su casa, vio cómo se levantaba la enorme planta solar de Rubí, con 500.000 paneles a pocos metros de su vivienda.

“Algunas veces, después de tanto tiempo de esperar, de luchar por el agua y la luz, lo único que dan ganas es de morirse. Eso, morirse”, señala Pedro.

El reclamo colectivo ni siquiera es nuevo. Y Orygen señala que la intención de llevar luz eléctrica a Pampa Clemesí está cada vez más cerca de ejecutarse.

“Nosotros nos unimos al proyecto del gobierno de llevar energía eléctrica a Pampa Clemesí y sacamos una línea exclusiva de energía eléctrica para ellos. Y además, dejamos lista la primera fase del proyecto de electrificación, que consiste en 53 torres de energía listas para funcionar”, le dice a BBC Mundo Marco Fragale, director ejecutivo de Orygen en Perú.

En el empeño de Orygen también se incluyó la instalación de cerca de 4.000 metros de cables subterráneos para llevar el suministro de energía hasta el poblado.

De acuerdo con Fragale, su parte del compromiso está completa tras una inversión cercana a los US$800.000. Desde el poblado se pueden ver ya los postes, pero la luz no llega.

Lo que resta, de acuerdo al plan oficial, es que el Ministerio de Minas y Energía tome la energía que sale de esta fila de postes de la central Rubí y realice la electrificación casa por casa. O sea, unos dos kilómetros de tendido de redes eléctricas.

Las obras deberían haber comenzado en marzo, pero hasta ahora no se ha visto ningún adelanto.

“Lo único que hicieron fue venir y dejar tirados los postes de luz”, cuenta Pedro y señala el lugar donde se acumulan unos cilindros de concreto macizo en mitad de la plaza principal del poblado.

Vivir sin luz

A los paneles les basta una caricia del sol para convertirse en energía eléctrica. Entre más luz, más energía.

Y este rincón del mundo es uno de los que mayor radiación solar tienen en el planeta. Está bendecido por unas 2.600 horas anuales de sol, una cantidad que está por encima de la que reciben, por ejemplo, Brasil o Argentina.

En Moquegua, la principal ciudad de la región y donde está ubicada la central Rubí, ese número llega a las 3.230 horas. Por eso se la conoce, desde hace décadas, como la capital del sol.

Cuando hacia finales de la década de 1990, el mundo comenzó a girar su mirada hacia las energías renovables, Perú sabía que si iba a buscar sacar provecho del sol, tenía que apostar por este desierto en el sur del territorio.

Rubí produce cerca de 440 GWh, suficientes para iluminar a 351.000 hogares peruanos. Pero no ilumina un asentamiento humano de 150 casas al otro lado de la carretera.

Rosa, sin embargo, huye del sol. Esa misma radiación que puede mover a un país es peligrosa para ella: sobre el desierto donde vive el índice de rayos ultravioleta se acerca a la marca de 16, la más alta, que puede producir desde sequedad hasta cáncer en la piel.

Ella ya estaba acá cuando la planta comenzó a funcionar. Su familia había sido parte de la oleada migratoria llegada desde Puno, una región ubicada en la frontera con Bolivia, para buscar terrenos durante la reforma agraria que impulsó el régimen de Juan Velasco Alvarado en los años 70.

Su primera tarea del día, esquivando el azote del sol, es salir a cargar el celular. Su casa, un cambuche con un cuarto para dormir y una cocina que también hace las veces de despensa, no tiene ningún enchufe.

“Es fundamental el teléfono. Yo no soy de aquí sino de Puno y necesito estar comunicada con mis familiares”, cuenta.

Entonces Rosa y otros vecinos comienzan una romería por las casas de quienes tienen al menos un panel solar en funcionamiento y les pueden compartir algo de energía.

Uno de ellos es Rubén Moquella. En su casa extensa de cuartos y patios, una cuadrilla de gallinas pintadas se pelea para poderse quedar con el espacio en el techo que dejan libres los paneles solares.

“La empresa donó hace algún tiempo paneles solares a la mayoría de los habitantes del pueblo”, señala. “Pero yo luego tuve que comprar la batería, el conversor y los cables y pagar la instalación”.

Rubén tiene en su casa otro objeto con el que otros vecinos solo pueden soñar: una nevera. Sin embargo, el panel no le brinda un suministro constante de energía. Apenas 10 horas, en el mejor de los casos.

“Por eso algunas veces debo desconectar la refrigeradora o solo dejar prendidas las luces exteriores… Y los días que amanece nublado no hay carga, así que no hay luz”.

La relación de Rubén con la planta Rubí se inició incluso antes de que ésta entrara en funcionamiento en 2018.

Como la mayoría de los habitantes de Pampa Clemesí, él llegó a este rincón de la costa desértica peruana con la promesa de tierras cultivables y solo después de mudarse se dio cuenta de que para cultivarlas necesitaban agua.

Pero no había.

Mientras resolvían esa carencia debía buscarse un trabajo para sobrevivir.

“Trabajé en la construcción de la planta. Después, cuando comenzó a funcionar me contrataron como uno de los encargados de limpiar los paneles solares”.

Ahora trabaja como jefe del almacén. Todos los días sale de su casa, se detiene al lado de la carretera Panamericana donde una camioneta lo recoge para llevarlo a la planta.

Aunque está al frente de su casa, la planta le provee el servicio de transporte para evitar que cruce la carretera -algo que está prohíbido en las leyes viales de Perú- y así no tiene que caminar tampoco los más de 500 metros que hay entre la portería de la planta y su puesto de trabajo.

Hace apenas unos minutos, un poco antes de que anochezca, esa camioneta lo ha dejado de regreso a pocos metros de la casa.

En el techo, donde las gallinas pintadas se acomodan para dormir rodeando el panel solar, se ve a la noche devorarse el pueblo pero, al fondo, se recorta un puñado de luces como si colgaran sobre un telón oscuro.

“Esa es la subestación eléctrica de la planta – dice señalando hacia el frente-, parece un pueblito iluminado”.

La revolución energética

Si hay un relato que une a los habitantes de Pampa Clemesí es que, cuando ellos viajan a casa desde distintas partes de Perú, los buses no se detienen allí porque el pueblo de noche no se ve.

Es un pueblo que no existe en la oscuridad.

Hace algunos años, para intentar solucionar ese problema, la firma italiana Enel (que posteriormente se convirtió en Orygen), constructora de Rubí, instaló unas torres que sirven de alumbrado público.

Unos sensores las encienden luego del atardecer, pero la oscuridad es tan densa que se traga los haces de luz y los únicos reflejos que sobreviven son los que iluminan el letrero metálico que dice “Asociación de Irrigación Pampa Clemesí”.

Pero no es el único pueblo del que los buses pasan de largo porque no se ven en la oscuridad.

La cobertura del suministro eléctrico en Perú llega al 96,2%, de acuerdo a los datos más recientes, por debajo del promedio de América Latina (de 98,6%) e incluso detrás de Bolivia, Ecuador y Colombia.

“En el Perú, de la forma en que está diseñado con sus normas y leyes, se ha dado un fenómeno donde se ha priorizado la rentabilidad. No se ha hecho el esfuerzo de conectar ciertas zonas que no tienen una densidad importante de población”, le dice a BBC Mundo el ingeniero Carlos Gordillo, experto en temas de energía de la Universidad de Santa María de Arequipa.

Gordillo aclara, con datos del ministerio de Minas y Energía, que a pesar de ello el país ha tenido un avance importante en la cobertura de energía eléctrica rural, que aumentó del 65% en 2017 al 86% a finales de 2023.

En varias declaraciones al respecto, el gobierno le dice a BBC Mundo que para el año 2026 se alcanzará una cobertura del 96% en las áreas rurales.

Perú, además, está en medio de una revolución de energías renovables: en 2024, la generación de energía eléctrica a partir de estas fuentes alternativas alcanzó los 425 GWh, un crecimiento del 96% en relación a 2023.

Y para que esa revolución ocurra, son fundamentales ciertos minerales, como el cobre. Debido a su alta conductividad, el “mineral estrella” de esta región es utilizado en la producción de turbinas eólicas y paneles solares. Y Perú tiene el título de segundo mayor productor de cobre del mundo.

La oscuridad

Rosa apresura el paso. Quiere aprovechar los últimos rastros de luz para llegar a la casa de su tía.

Hoy le toca preparar a ella lo que será la cena para el grupo de vecinos que la acompaña por las noches: Pedro Chará y su familia, su tía Julia y María, una vecina que sin esta asociación solidaria no tendría qué comer.

En la cocina de la casa de la tía calientan una tetera en una estufa de gas. Su única fuente de luz es una linterna de baterías solares. La cena es mate con azúcar y unas tortas fritas.

“No hacemos mucha comida, tiene que ser rápido. Porque antes iluminábamos la cocina con velas para cocinar de noche pero a veces se quedaban prendidas o no las apagábamos bien y tuvimos varios accidentes. Entonces decidimos que hay que hacer cosas más simples”.

También cuenta que no comen mucha proteína porque no tienen cómo conservarla. En la cocina hay bultos de papas, apios, y una selección de charqui (carne seca) que ella toma y revisa, trozo a trozo. Toma un pedazo que está oscuro.

“Este voy a tener que comerlo ahora porque si no se va a dañar más y va a ser imposible comerlo”.

La falta de refrigeración es quizá el peor problema para los que no tienen acceso a los beneficios del panel solar.

La mayoría de los alimentos los deben conseguir en el día, pero en el pueblo, aunque hay varias tiendas, no hay un mercado de abastos y toca viajar unos 40 minutos de ruta a Moquegua u a otro poblado cercano para comprar víveres frescos.

“Pero no tenemos soles (dinero) para viajar todos los días en bus”, dice Rosa. “Así que se come solo lo que podemos conservar así, al ambiente”.

Y como el frío, el calor: otro de los problemas asociados a la falta de provisión eléctrica es la precariedad de los medios disponibles para cocinar y calefaccionar.

Es un problema que se extiende por la región. De acuerdo a la Corporación Andina de Fomento (CAF), los cerca de 15 millones de personas en América Latina que no tienen conexión estable a una red eléctrica deben recurrir a energías con alta emisión de carbono como la leña o el kerosene, que generan enfermedades por contaminación respiratoria.

Los vecinos, con su té con tortas, se sientan en ronda alrededor de la linterna. Hacen una oración en la que agradecen por los alimentos, la vivienda, la salud y hacen una solicitud de rutina: rezan por el agua.

Después cenan en silencio. Tanto que se escucha cómo mastican, el movimiento de las mandíbulas.

Son las siete de la noche y esa es la última actividad del día. En sus casas no hay televisión y no utilizan el celular porque quieren que les dure la carga al menos un par de días. Algunos tienen una radio a pilas.

“En nuestras casas la única luz es de linternas pequeñas que gastan poco, e iluminan poco también pero al menos nos sirve para saber dónde está la cama”.

– “Má, mira cuántas estrellas”, dice Raquel, la hija de Pedro que tiene 3 años y señala el cielo. Una multitud de destellos que se combinan con el firmamento oscuro sobre el desierto.

– “¿Y las puedes contar?”

– “¡Sí! Uno, dos, tres…”

La cuenta le llega hasta 20.

Los otros problemas de la vida a oscuras

Pampa Clemesí parece un depósito sobre la arena, una bodega a la que van a parar los sobrantes de la pujante planta al otro lado de la carretera.

Algunos de sus habitantes han utilizado las estibas que protegieron los paneles solares durante el viaje desde China hasta acá para hacer cercos con los que delimitan sus lotes.

También están las cajas de “Risen. Solar Technology” y unos carretes enormes de madera que sirvieron para tener enrollados los cables. Parece un poblado hecho con retazos de lo que quedó tras la construcción de la planta.

“Hemos aprovechado cualquier cosa que nos han dado de la planta”, confirma Pedro. “La madera que les sobra la hemos utilizado para hacer muebles y las camas donde dormimos”.

Es miércoles y hay un movimiento inusual.

El edificio sobre el que se sostiene el cartel metálico de la Asociación de Irrigación es también el salón de reuniones comunales. La mayoría de los vecinos ha sido convocada porque una empresa local quiere colaborar con el saneamiento del pueblo.

Porque además de que no hay luz, aquí tampoco hay acueducto o alcantarillado ni se recoge la basura.

El único servicio que provee el Estado es una pequeña escuela pública construida en un rincón del poblado a la que asisten ahora 10 niños y niñas. Es una caseta moderna, incluso con un pequeño coliseo de techo rojo donde los pequeños pueden jugar cuando está lloviendo.

La reunión tiene su pompa y protocolo. Arrimando varias mesas, todas diferentes entre sí, se arma la mesa directiva donde preside la reunión el vocero de una minera que trabaja en la zona, una representante del gobierno local y el presidente de la Junta de Acción Vecinal, David Guillermo.

Guillermo lleva más de la mitad de su vida transitando la Pampa. Llegó aquí a mediados de la década del 70, también desde Puno y en medio de la reforma agraria.

Esos migrantes, o sus descendientes que heredaron las tierras, representan todavía la mayoría de los habitantes de Pampa Clemesí, un paraje llamado así porque durante la guerra entre Chile y Perú los soldados chilenos pidieron aquí clemencia al ejército peruano para no ser ejecutados.

“Y desde que llegamos estamos luchando para volver cultivables estas tierras”, rezonga Guillermo.

Pero el paisaje acá dista mucho de ser un oasis verde y pródigo de cultivos.

Es una manta gris donde las casas marrones y amarillas parecen dados que alguien lanzó desde el cielo. Las parcelas están delimitadas por mojones de rocas y las calles que las separan están indicadas con llantas viejas que los vecinos se van encontrando abandonadas en la carretera.

“La única manera de traer agua hasta acá es con carros cisternas, pero el agua es muy cara. O pagamos para volver cultivable las tierras, o pagamos para sobrevivir nosotros”, continúa su reclamo Guillermo.

La mayoría de las casas tienen al lado un tanque marca Fotoplas, regalados por la empresa eléctrica, donde almacenan el agua que logran comprar cada tanto, porque el metro cúbico puede llegar a costar unas seis veces más de lo que valdría el suministro mediante un acueducto normal.

“Aquí no hay ni centro de salud. Si nos enfermamos, nos toca ir a Moquegua”, lamenta Pedro Chará. “Yo prefiero morirme, pero ni el coronavirus nos vio”.

La pandemia del covid-19 tuvo un efecto devastador en Pampa Clemesí, pero no porque haya habido infecciones. Ante la crisis sanitaria en Perú (fue el país con el mayor porcentaje de muertos per cápita de la región), muchas personas que vivían allí optaron por regresar a sus lugares de origen.

El poblado pasó de unos 500 habitantes a los menos de 200 que tiene actualmente, de los cuales muchos pasan apenas temporadas aquí y se emplean en labores estacionales de cosecha en distintas partes del país.

Pero muchos han venido a la reunión de este miércoles.

Después de leer el acta, la representante del gobierno local anuncia que, para ayudar con el saneamiento del pueblo, se va a entregar a cada jefe de hogar un rastrillo, una pala y unas bolsas de basura. También piensan traer basureros de distintos colores con el ánimo de comenzar un sistema de reciclaje.

“Si hubiera electricidad, todos volverían”, opina Pedro. “Nosotros nos quedamos porque solo nos queda eso, pelear. Pero si aquí hubiera luz al menos, la gente vendría de nuevo y sacaríamos todo esto adelante”.

Una leve brisa pasa por encima de Pampa Clemesí y alborota la arena de las calles. Una capa de arenisca cubre los postes de luz de la plaza principal, un monumento de piedra olvidado. La brisa recuerda que la tarde está arribando.

Que pronto no habrá luz.

Los que tienen panel solar deberán esperar hasta que salga el sol para tener luz en casa. Los demás, hasta cuando llegue la electricidad.

La reunión de los vecinos termina y todos salen con las palas y rastrillos en mano. Llevan el optimismo colectivo de esa promesa de un poblado mejor. Llevan así años.

El atardecer aparece sobre la llanura del desierto y, como ayer, Rosa y Pedro se preparan para otra noche sin luz.

¿Cuál es la razón por la que no se van de aquí?

“Por el sol”, responde Rosa.

“Acá siempre tenemos el sol”.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.