9 de cada 10 mexicanos sufrieron alguna experiencia adversa durante la infancia, según encuesta

Un 87.9% de las y los mexicanos ha experimentado por lo menos una experiencia adversa en la infancia, y de manera más marcada aquellas personas que habitan entornos rurales, según los resultados de la primera encuesta nacional de este tipo en México.

Este es el porcentaje más alto que hasta ahora se conoce en los países que han desarrollado mediciones similares, entre los cuales se encuentran Chile (80%), Estados Unidos (60%), Inglaterra (47%) y Hungría (25%).

Las experiencias adversas en la infancia son eventos estresantes o traumáticos que dejan huella y pueden afectar el desarrollo de niñas y niños, tanto durante sus primeros años como en el resto de su vida, según definió el Centro para la Primera Infancia del Tecnológico de Monterrey, responsable del estudio. Esto incluye maltrato emocional, adicciones en el hogar, abandono, abuso sexual, descuido, maltrato físico y violencia doméstica.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 58% de las personas adultas mexicanas experimentaron en su infancia negligencia física, 35.7% negligencia emocional, el 34.4% padres separados o ausentes, el 26.7% violencia intrafamiliar, el 25.8% abuso de alcohol o drogas en casa y el 14.5% abuso sexual.

Además, en México el 68.5% de los niños, también contemplados por el instrumento, son criados con algún tipo de violencia física o psicológica, lo que coincide e incluso supera la prevalencia para América Latina que, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, alcanza el 67%.

Las conclusiones de esta encuesta, presentadas este jueves en el Tecnológico de Monterrey, sostienen que quienes vivieron cuatro o más experiencias adversas en la infancia tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades físicas y de salud mental, como obesidad, diabetes, hipertensión, depresión o ansiedad.

El instrumento fue aplicado entre el 31 de agosto y el 14 de octubre de 2023 en una muestra representativa en 26 estados de la República, que abarcaron localidades urbanas y rurales. Las respuestas provienen de mil 148 adultos entre 18 y 65 años, además de información relativa a 200 infancias de entre 3 y 5 años, es decir, en el periodo de primera infancia. En el caso de estas, también se hicieron mediciones antropométricas y del neurodesarrollo, que se darán a conocer posteriormente, además de la documentación del tipo de cuidados que ejerce su cuidador.

Lee más | 1 de cada 4 niños y adolescentes afirma estar expuesto a abuso sexual, según encuesta del INE

Qué experiencias adversas vivieron los mexicanos en su infancia

Respecto a las experiencias adversas en lo específico, 1 de cada 3 personas experimentó ausencia parental, 3 de cada 10 abuso o violencia familiar y 2 de cada 10 abuso sexual durante su infancia. Sin embargo, de forma global, el 22.6% señaló haber vivido cuatro experiencias adversas o más juntas, una prevalencia superior a la registrada en Estados Unidos, que alcanza el 12.3%.

El análisis de los resultados del instrumento señala que quienes vivieron cuatro o más experiencias adversas tuvieron de una a tres veces más riesgo de desarrollar problemas de salud física, como diabetes, hipertensión y síndrome metabólico. En relación con la salud mental, esa misma cantidad de experiencias adversas se asoció a un aumento de 3 a 5 veces más en depresión, ansiedad y estrés postraumático, así como 7 a 10 veces más en trastorno por déficit de atención y trastornos de la conducta alimentaria.

Respecto a las infancias pertenecientes a los hogares consultados, 4 de cada 10 niñas y niños de 3 a 5 años de edad —primera infancia— se encontraba viviendo una experiencia adversa, de acuerdo con el reporte de sus personas cuidadoras.

Además, el 68.5% son criados con algún tipo de violencia física o psicológica, mientras que 3 de cada 10 no cuentan con libros infantiles en el hogar y más de un 10% no cuenta con un adulto que le pueda estimular correctamente.

En general, a mayor presencia de experiencias adversas en la infancia, más problemas se expresaron en relación con la conducta, socialización, hiperactividad, sentimientos de tristeza y de abandono.

Lee también | Maltrato infantil se detecta 30% menos en CDMX con las escuelas cerradas, advierten especialistas

Experiencias benévolas como antídoto

En contraste, la primera encuesta de este tipo plantea también una solución: es posible mitigar los efectos de las experiencias adversas en la infancia mediante la promoción y el impulso de experiencias benevolentes o positivas, entre las que se encuentra un ambiente seguro, gusto por la escuela, profesores que brinden cuidados, rutinas estandarizadas y derecho al juego. Sin embargo, en ese caso es necesario experimentar entre 9 y 10 experiencias benevolentes para contrarrestar la adversidad, y de manera preferente deben generarse en la escuela, la familia y la comunidad.

De la misma manera, 9 de cada 10 mexicanos mencionaron al menos una experiencia positiva, pero hasta ahora no se acumulan lo suficiente para hacer la diferencia. Además, los participantes de comunidades rurales reportaron aún menos experiencias positivas que las áreas urbanas, específicamente en relación con la posibilidad de divertirse, tener al menos un buen amigo y al menos un profesor que les otorgue cuidados.

Te puede interesar | Discriminación, abandono y violencia, lo que viven niños con madres y padres en prisiones mexicanas

La pobreza como experiencia adversa

Aunque la primera encuesta nacional sobre experiencias adversas no la contempla como una de las principales vivencias difíciles, la pobreza es un factor que agrava la adversidad en la infancia, según coincidieron diversos especialistas en el Foro Internacional de la Primera Infancia 2024.

Philip Fisher, director del Centro para la Primera Infancia de la Universidad de Stanford, subrayó que pese a que en 2002 México se convirtió en el primer país en el mundo en mandatar que todas las infancias entre 3 y 5 años asistieran a preescolar, el programa nacional se ha quedado lejos de cumplir sus metas de cobertura, equidad y beneficios económicos.

Además, las condiciones socioeconómicas del país han impedido que llegue a quienes más lo necesitan, sostuvo Fisher: en 2022, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señaló que solo 71% de las niñas y niños mexicanos asistían a preescolar, una prevalencia por debajo del promedio de los países de la OCDE (83%), pese a que en la mayoría de ellos la educación preescolar no es un requisito.

Aunado a ello, la estadística de cobertura general disimula brechas en el rango de edad, pues mientras que la mayoría de las infancias de 5 años asisten a educación preescolar, solo un 46.8% de quienes tienen 3 años de edad la reciben. Por otro lado, en el sistema educativo mexicano no se han registrado los resultados a largo plazo en términos de equidad, éxito académico o crecimiento económico que prometía la obligatoriedad de la educación preescolar.

Lo anterior se evidencia en el hecho de que solo 61% de las y los jóvenes entre 15 y 19 años —todos nacidos en el periodo posterior al establecimiento del programa nacional de primera infancia— están matriculados en la escuela y más de la mitad de ellos asiste a programas vocacionales.

Aunado a ello, los centros públicos para el cuidado infantil reciben a infancias de hogares con mejores condiciones socioeconómicas, con padres que recibieron más años de educación formal y con una mayor variedad de libros infantiles, juegos y actividades de esparcimiento. Además, persiste una cobertura limitada en zonas marginadas y rurales.

Por otro lado, en nuestro país —remarcó el especialista— la pobreza infantil creció del 50 al 53% entre 2018 y 2020, y la pobreza extrema aumentó 1.9% en el mismo periodo. Hoy se estima que 20 millones de niños y adolescentes viven en pobreza, y 5 millones en pobreza extrema. En tanto 14% de las infancias mexicanas menores a 5 años de edad presentan problemas en su desarrollo relacionados con malnutrición, y en áreas rurales alcanzan el 33%, destacó el especialista.

Por otro lado, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destacaron la pobreza como una de las principales adversidades de la infancia, pues esta alcanza a un 35% de las niñas y niños menores a 5 años de edad, mientras que casi la mitad (48.1%) de quienes tienen menos de 6 años viven en esa situación en México.

Relacionado

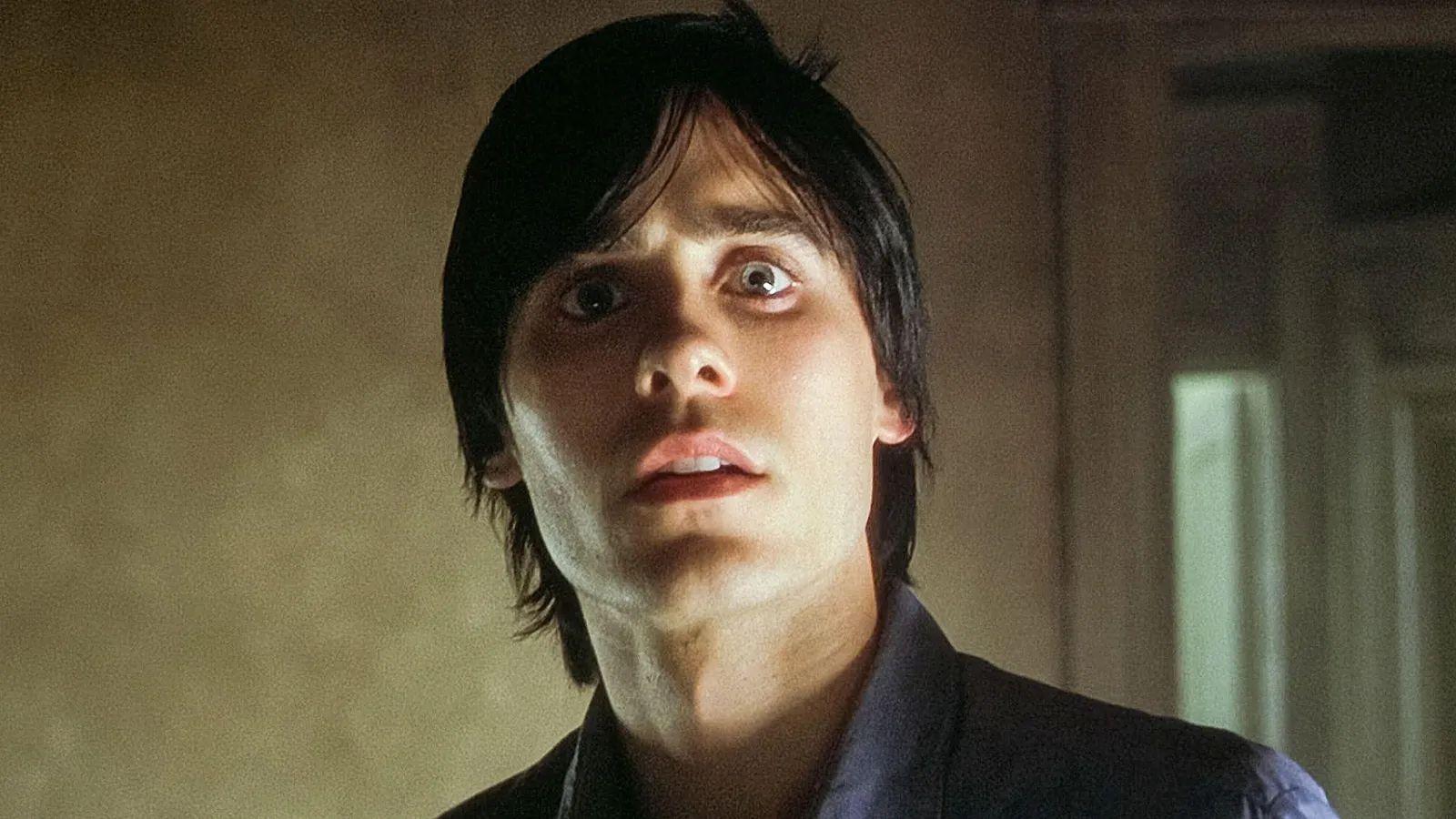

Esta película sobre la adicción a las drogas fue muy aclamada y criticada cuando se estrenó en 2000. Hoy, no es menos polémica.

Cuando el filme Réquiem por un sueño se estrenó hace 25 años, generó excelentes críticas y una acalorada polémica.

La proyección de medianoche en el Festival de Cine de Cannes culminó con una efusiva ovación de pie por parte de los 3 mil espectadores del auditorio.

Cuando se encendieron las luces y se vio a Hubert Selby Jr., autor de la novela de 1978 en la que se basó la película, las lágrimas corrían por sus mejillas.

La admiración de la crítica llegó pronto, y Peter Bradshaw, del diario británico The Guardian, dijo con entusiasmo que el director Darren Aronofsky había alcanzado las legendarias alturas de Orson Welles en cuanto a “energía, consistencia y dominio absoluto de la técnica”.

Sin embargo, la recepción fue muy distinta en el Festival de Cine de Toronto, donde algunos espectadores vomitaron de asco.

Con una clasificación para mayores de 17 años, la película recaudó apenas 7.5 millones de dólares con un presupuesto de 4.5 millones, y fue criticada duramente por algunos detractores por, como expresó Jay Carr en el Boston Globe, “refugiarse en una visión del infierno nacida de la comodidad burguesa”.

Lo que dividió la opinión de la crítica fue la forma en que Réquiem por un sueño retrataba a los drogadictos, con detalles desgarradores y en primer plano.

La película presenta a una viuda, Sara Goldfarb (interpretada por Ellen Burstyn), que se vuelve adicta a las pastillas para adelgazar con el objetivo de participar en un concurso televisivo.

Mientras tanto, su hijo Harry (Jared Leto) y su mejor amigo Tyrone (Marlon Wayans) traman un plan para enriquecerse vendiendo heroína. Cuando las cosas se complican, presionan a Marion (Jennifer Connelly), la novia de Harry, para que intercambie sexo por drogas.

La trama se arremolina como un torbellino que los arrastra hacia sus espantosos destinos: torturas con electrochoques, amputación de un brazo gangrenoso, reclutamiento en una cuadrilla de trabajo penitenciario supervisada por un guardia racista y explotación sexual.

Darren Aronofsky quiso ofrecer al público un bombardeo sensorial que imitara la experiencia de la adicción.

Pero terminó haciendo mucho más, provocando serios debates sobre el libre albedrío del adicto, la línea entre la observación compasiva y el voyerismo explotador, y el tóxico canto de sirena del propio sueño americano.

Veinticinco años después, estos debates siguen latentes.

La idea de la película surgió cuando el productor Eric Watson vio una copia de la novela de Selby en la estantería de Aronofsky en 1998.

“Darren me dijo que había tenido que dejarla a la mitad; era demasiado oscura e implacable, y eso me intrigó”, le dice Watson a la BBC.

“Le pregunté si podía prestármela para leer en un viaje de esquí con mis padres. Me arruinó las vacaciones por completo. Al volver, le dije a Darren: ‘Esta es la indicada; tenemos que hacer esta película’. Así que adquirimos los derechos de la novela por 1.000 dólares, y Darren escribió el guion”.

Aronofsky y Watson enviaron el guion a todos los grandes estudios. ¿La respuesta?

“¡Silencio!”, recuerda Watson. “Nadie se molestó en llamarnos para rechazarlo”.

Sin desanimarse, consiguieron la mitad de la financiación que necesitaban de Artisan Entertainment y contrataron a un productor independiente, Palmer West, para que les ayudara a reunir el resto de un presupuesto ajustado.

El proceso de casting también resultó complicado.

“Tobey Maguire, Adrien Brody, Joaquin Phoenix, Giovanni Ribisi… todos exploraron el proyecto o se presentaron a la audición para interpretar a Harry, pero rechazaron el papel”, recuerda Watson. “Era un riesgo demasiado grande para sus carreras”.

Una vez elegidos, Leto, Connelly, Wayans y Burstyn se esforzaron por lograr autenticidad en sus interpretaciones.

Leto perdió 11 kg y convivió con heroinómanos sin hogar en el East Village de Nueva York.

Wayans recorrió sin camisa las gélidas calles de Brighton Beach, en Brooklyn, en febrero.

Al comenzar el rodaje, Burstyn simuló la pérdida de peso poco saludable de su personaje poniéndose un traje de 18 kg para sus primeras escenas, luego cambiándolo por uno de 9 kg y, finalmente, tomándose dos semanas de descanso y perdiendo 4.5 kg con una estricta dieta de sopa de repollo.

Representando la adicción a las drogas

Aronofsky, inspirado por los planos de Spike Lee en “Haz lo que debas”, utilizó tomas SnorriCam (cámaras acopladas al cuerpo del actor) para transmitir una sensación de disolución de la realidad externa.

A esto añadió pantallas divididas, aceleraciones y desaceleraciones, fundidos a blanco, tarjetas de título, espirales de cámara, lentes ojo de pez, planos generales extremos, pixelaciones y puestas en escena surrealistas.

Todas eran herramientas para imitar las distorsiones sensoriales inducidas por los opioides.

Pero aunque estos efectos visuales generaron entusiasmo, la visión de la película sobre la adicción a las drogas generó controversia.

Mientras que Trainspotting (1996) había sido criticada por glorificar la estética de la “heroína chic”, Réquiem por un sueño se percibía como un retrato incesantemente sombrío del consumo de sustancias.

La imagen de una “espiral” se convirtió en la metáfora preferida de la crítica para describir la idea de la película de que los adictos, una vez enganchados, son arrastrados casi inexorablemente hacia finales horribles.

“Lamento decir que la forma en la que describe la trayectoria de la adicción a la heroína es notablemente precisa”, afirma David J. Nutt, profesor de neuropsicofarmacología en el Imperial College de Londres.

“La mayoría empieza a consumir por desesperación o desesperanza, pero muchos, como Harry y Tyrone, ven el narcotráfico como una aventura empresarial, como una forma de ganar dinero rápido y luego seguir adelante con sus vidas. Pero rara vez termina bien”.

Por otro lado, el profesor Nutt considera a Sara Goldfarb un símbolo de toda una generación de amas de casa de las décadas de 1950 y 1960 a las que se les recetaron anfetaminas sin supervisión médica adecuada.

En cuanto al destino de Marion, afirma que hoy en día “los proxenetas siguen controlando y abusando de las mujeres explotando sus adicciones”.

Pero lo fundamental de la película, añade Nutt, es que dramatiza la adicción como un trastorno químico cerebral que induce conductas compulsivas.

“No recurres a la reutilización de puntos de inyección extremadamente dolorosos a menos que seas presa de impulsos irresistibles”, afirma.

No todos los expertos en adicciones están de acuerdo.

Gene Heyman, profesor titular del departamento de Psicología y Neurociencia del Boston College, le dice a la BBC que Réquiem por un sueño describe admirablemente la euforia de la iniciación en las drogas, seguida de episodios de abstinencia cada vez más intensos y dolorosos.

Pero ahí termina su precisión.

“Esta película cuenta una historia conocida: una vez adicto, siempre adicto, y es necesariamente una trayectoria descendente de la que nadie se recupera”, dice Heyman.

“Y eso es completamente falso. Todos los datos epidemiológicos muestran que, a los 30 años, la mayoría de los consumidores habituales de drogas maduran y dejan de consumir, no vuelven a consumir, y lo hacen sin tratamiento ni intervención profesional. “Eso son solo los datos, no mi opinión. Están ahí para que todos lo vean”.

El sueño americano

Por su parte, Watson se exaspera al responder preguntas sobre la veracidad de la adicción en Réquiem por un Sueño.

“Hubert Selby fue muy activo en AA y NA [Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos], pero nuestra película nunca tuvo la intención de ser un documental ni un panfleto sobre el camino a la recuperación”, dice.

“No, no es realista. Es surrealista. Relájense”.

El propio Selby siempre insistió en que consideraba la drogadicción solo una manifestación del poder seductor del sueño americano y de lo que consideraba sus efectos tóxicos.

Antes del estreno de la película, escribió un nuevo prólogo para su novela, que decía: “Obviamente, creo que perseguir el sueño americano no solo es inútil, sino autodestructivo, porque en última instancia lo destruye todo y a todos los que lo componen”.

Muchos críticos han llegado a considerar que Réquiem por un sueño está en la misma línea que El gran Gatsby (1925) y Revolutionary Road (1961), obras que exponen el lado oscuro del mito estadounidense.

Con su televisión y su comida basuras, la película se circunscribe en un ambiente de adicciones específicamente estadounidense, afirma Kevin Hagopian, profesor de Estudios de Medios en la Universidad Estatal de Pensilvania.

“El concurso televisivo que cautiva a Sara se centra en crear una alegría ansiosa, exagerada y falsa”, dice.

“Aquí hay una búsqueda desmedida de panaceas irrealistas, un atajo hacia una solución rápida para no tener que pensar nunca en el propósito de la vida. Aquí, el sueño americano no es lo que hay que perseguir, sino el villano definitivo. Y esa crítica es tan devastadora para los mitos que nos sostienen que no es de extrañar que mucha gente no la acepte”.

Danny Leigh, ahora crítico de cine del diario Financial Times, elogió efusivamente Réquiem por un sueño en la revista Sight and Sound cuando se estrenó.

“Me cautivó lo que era: sin duda, una obra cinematográfica con estilo, con un crudo brío cinematográfico”, le dice Leigh a la BBC.

“Trainspotting había sido un acontecimiento cultural trascendental, que desencadenó un momento de vértigo en la cultura británica del momento, y vi ‘Réquiem por un sueño’ como una poderosa corrección, una advertencia casi paródica que golpeó con fuerza”.

Sin embargo, con el paso de los años, Leigh ha desarrollado recelos sobre la obra de Aronofsky.

“He llegado a sentir que hay cierta lascivia en su cine, como si se entrometiera en situaciones emocionalmente desesperadas y aplicara una condescendencia desagradable, incluso voyerista, a circunstancias trágicas”.

Leigh señala que este impulso alcanzó su extremo más grotesco en La Ballena (2022) de Aronofsky, en la que un profesor de inglés solitario y con obesidad mórbida, interpretado por Brendan Fraser, come hasta morir.

Hagopian, en cambio, considera que Aronofsky ha demostrado una genuina curiosidad por comprender a las personas marginadas de la sociedad.

“Muchas películas experimentales crean lo que yo llamaría ‘pesadillas de distanciamiento psíquico'”, opina.

“Piensen en Terciopelo azul (1986) de David Lynch, La pianista (2001) de Michael Haneke o Tenemos que hablar de Kevin (2011) de Lynn Ramsay; en todas ellas, nunca sabemos qué piensan o sienten realmente los personajes”.

Réquiem por un sueño, añade, adopta el enfoque opuesto al lograr lo que él llama una “pesadilla de intimidad psíquica”.

“Nos vemos tan cerca de los personajes que, en algún momento, su dolor y trauma parecen filtrarse en nuestra conciencia.

“Puede resultar claustrofóbico, incluso invasivo. Pero para mí, ese es el tipo de cine más valiente, y explica por qué esta obra de arte, ya sea que la admires o la detestes, queda grabada para siempre en la mente de las personas”.

*Si quieres leer el artículo en inglés en BBC Culture, haz clic aquí

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

- La historia de la “escena más infame del cine” (y el impacto que tuvo en Maria Schneider, su actriz protagonista)

- “Ella creía que había que tomar partido”: cómo Audrey Hepburn se convirtió en espía durante la Segunda Guerra Mundial

- 5 cosas que hacen de “La sustancia” una de las películas más impactantes de los últimos años

Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.